撮影した映像素材はどのようにして保存するのがベストなのだろう?覚えておくべく7つのこと

これまでの映像制作はフィルムでの撮影が主流でしたが、2006年頃にRED CINEMA CAMERA社によるRED ONEや2008年にCanon EOS 5D Mark IIが登場したことにより、フィルムライクに撮影ができるようになった事でデジタルシネマが急成長しました。

シネマカメラなどで撮影された映像素材は、そのままAdobe Premiere Proなどのノンリニア編集(Non-linear Editing = NLE)に流すことが出来るので、ワークフローが簡単になっているものの、膨大な素材の管理やバックアップも頭に入れておく必要があります。

今回は撮影された映像素材(フッテージ)をどの様にHDDに保存するべきなのか、覚えておくと良い7つのことを紹介したいと思います。

フィルムリールを使用したフィルムカメラが主流だった時は、ちょっとした光やX線などで記録されている絵が消えてしまう可能性があるのと、今のように撮影中のバックアップが簡単ではなかったため、撮影部(Camera Department)のセカンド・アシスタントカメラ(Second assistant camera=2nd CA)とフィルムローダー(Film Loader)というクルーによる管理が重要でした。

デジタルシネマが一般的になっている現在では、撮影中に外部レコーダーと内部レコーダーを同時に活用するなどでフッテージのバックアップを取ることは出来るものの、映像管理の必要性は今でも変わらないため、大きなプロダクションになると撮影のフッテージを管理するデジタル・イメージングテクニシャン(Digital imaging technician=DIT)というクルーが存在します。

主にDITは撮影で使用されたSDカードやCFastなどをカメラオペレーター(Camera Operator)から受け取り、HDDなどに転送、バックアップなどを行います。基本的に撮影中はノートPCやHDDをセットしていてスタンバイしている事が多いですが、転送中にデータが無くなるという事は出来ないので、非常に重要な役割です。

DITはフッテージの転送だけではなく、メタデータの管理や4Kをすぐに編集できる形式にするようにフッテージを変換する作業も行うこともあります。

基本的に大きなプロダクションだとDITのクルーは用意されるのですが、規模が小さいものだとカメラオペレーターまたはディレクターがDITの役割を果たす事が多いと思います。

撮影日数が増えたり、使うカメラが多くなってくると管理するのが大変になってくるとは思いますが、これだけ覚えておけば簡単に管理ができるかもしれません。

1. ファイルはフッテージだけではなく、全てコピーしよう

ミラーレスや一眼レフ、業務用カメラやシネマカメラなど色々なカメラがありますが、すぐに再生できないフォーマットであったり、フォルダ構成が違っていたりするため、どのファイルを転送するべきか悩むと思います。

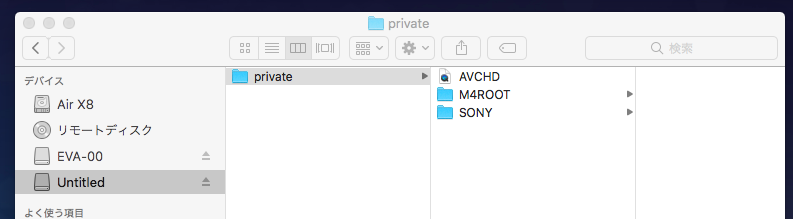

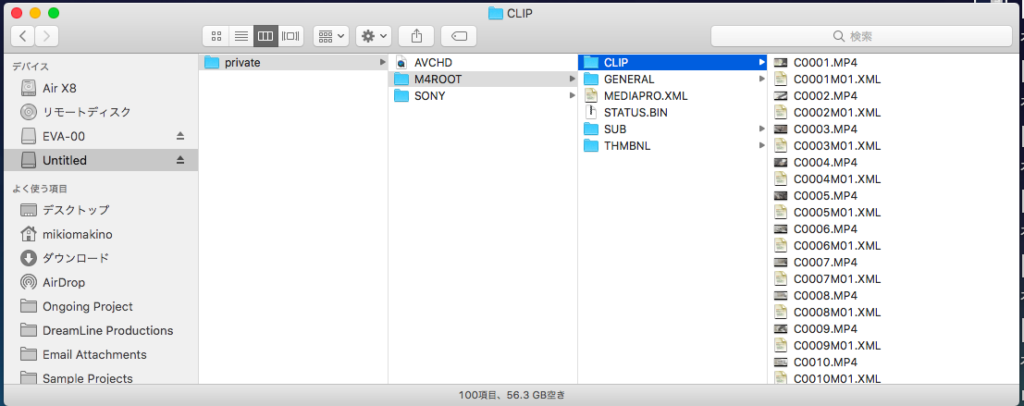

MP4などすぐに開けるファイルがあったとしても、カードの中に入っているファイルは全て移すようにしましょう。SONY A7Siiの場合だと、SDカードを挿入した時に「PRIVATE」のフォルダがありますが、これを全てコピーして転送先のHDDなどにペーストします。

なぜ全てのファイルを移す必要があるのかというと、映像を再生または編集する時に必要なメタ情報などが含まれている事がほとんどです。これらのファイルがフッテージと一緒に揃ってないと最悪開けない場合があるので、ひとまず全てコピーするようにしましょう。

2. カードからの転送は渡された時点で一つのカードにする

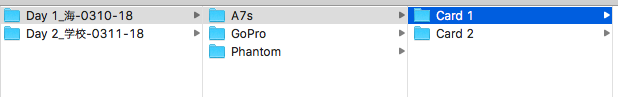

SDカードなどが容量いっぱいになった時や撮影途中にファイルを転送する際は、パソコンに移す時点で「カード1」という認識にしましょう。「カード1」というのは使用したカードの名前ではなく、撮影当日に使用したカード枚数です。

仮にSDカードが1枚しか無くて、容量がいっぱいになった時点でHDDに移す作業を4回すると、その場合はHDDにカード1、カード2、カード3、カード4の様保存します。もし、撮影の途中で容量がいっぱいになってない状態で転送し、その後に同じカードで続けて撮影しても転送の時点で一つのカード扱いになります。

その後でまた転送した場合は同じファイルが残ることになりますが、その際は先に転送した重複しているカードのフォルダを削除しておくと良いでしょう。

3. フォルダは撮影日数、ロケーションまたは撮影日で分ける

短編映画や撮影ロケーションが多いコマーシャル案件などは撮影日数が多いと映像を管理するのも大変になってきますよね。

フォルダをどの様に管理するのかは製作会社などによってまた少しずつ変わってくると思いますが、基本的に撮影日数、ロケーション、撮影日で分けたり、それを全て組み合わせるという事が多いと思います。

例で言うとこのような感じ

- My Project / Day 1

- My Project / ビーチ

- My Project / 0310-18

筆者的には撮影日で分けるのが一番わかりやすいと考えています。その理由はプリプロダクションで作成したスケジュールを見て、どの日にどのシーンがあったかすぐに確認出来るためです。筆者は撮影する際はロケーションごとにSDカードを変えることもないので、撮影が完了した日に「Day~」の様に保存しています。

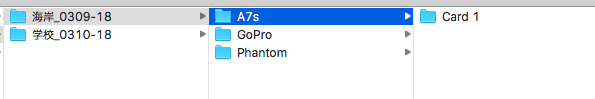

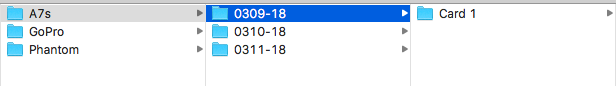

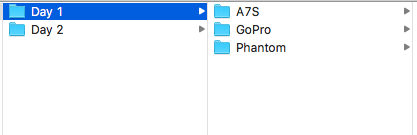

4. 複数カメラがある場合はカメラごとではなく、上記のフォルダ内に格納する

サブカメラやGoPro、ドローンなどを同時に活用したいと考えている方もいると思います。これらの素材は前述したフォルダの中にそれぞれのカメラのフォルダを作成し、格納すると良いでしょう。

例:

My Project / Day 1 / A7s、Phantom、GoPro

5. フッテージのファイル名は変えない

HDDなどに保存したフッテージは分かりやすくなるように名前の変更をしたくなるかもしれませんが、やめましょう。メタ情報とリンクしなくなる可能性があるので、最悪上手く再生されないなんてこともあります。

もし名前を変えたいのであれば、Premiere Proなどのノンリニア編集アプリのほとんどはアプリ内で名称変更をすることが出来ます。これらは元のデータには影響を与えないのでオススメです。

6.一部のフッテージしか使わなくとも、全てのデータは保存する。

撮影中にNGテイクがあっても、データ転送時または転送後にそのフッテージを削除するという事はよしておきましょう。

ファイルがHDDの容量を圧迫するのはわかりますが、間違ってOKテイクのフッテージを削除してしまう可能性も出てくるかもしれないし、メイキング映像として使えるかもしれませんからね!カメラでも動画を削除することが出来ますが、基本的にそのような操作は行わないことをオススメします。

7. 自分に合ったシステムで管理をしよう!

こちらの記事で色々紹介してきましたが、あくまでもトラブルを避ける簡単に管理するオススメの方法になります。DITについてはルールは無いため、自分に合ったワークフローでフッテージの管理を行うと良いでしょう。

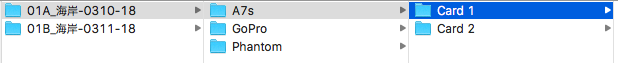

下記は色々な制作に関わってきた筆者が見てきたフッテージの保存方法です。

筆者がよく使う「日数」

ロケーション&撮影日

カメラ&撮影日

日付&日数

日数&ロケーション&撮影日

管理番号&ロケーション&撮影日

誰もが見てもわかりやすいのが理想なので、プリプロダクションの段階などで検討してみると良いですよ!もちろんバックアップも忘れないようにしてくださいね!

(MIKIO)